Sommaire

Le système scientifique fédéral du Canada perd en capacité et en crédibilité, et a besoin d’investissements urgents et durables pour rester résilient.

Le rapport de l’IPFPC, intitulé « Une feuille de route scientifique pour l’avenir du Canada : leçons tirées d’une décennie de contributions des scientifiques fédéraux », s’appuie sur 12 années de sondages auprès de milliers de scientifiques fédéraux pour aller au fond des choses. Les progrès initiaux en matière de financement, de transparence et d’intégrité scientifique ont été interrompus ou inversés, ce qui menace la capacité du Canada à répondre aux futures crises.

Les données parlent d’elles-mêmes

• Seulement 26 % des scientifiques recommanderaient une carrière scientifique au niveau fédéral;

• Seulement 6,5 % déclarent que leur ministère dispose d’un financement adéquat pour la recherche;

• La confiance dans les politiques gouvernementales fondées sur des données probantes a baissé de 57% à 44%; et

• 36 % des laboratoires fédéraux ont dépassé leur cycle de vie prévu.

Le rapport de l’IPFPC met en évidence le déclin de l’intégrité scientifique et les risques systémiques, et présente un plan en dix points visant à rétablir un contrôle indépendant afin que les scientifiques puissent partager librement leurs données, à stabiliser le financement, à pourvoir les postes vacants, à moderniser les laboratoires, à rétablir les budgets consacrés au travail sur le terrain, et bien plus.

Chaque recommandation vise l’un des trois objectifs fondamentaux suivants : protéger la science d’intérêt public, reconstruire les capacités et renforcer la responsabilité. La capacité scientifique prend des décennies à se construire, mais peut disparaître en un seul cycle budgétaire. Sans une action rapide, le Canada risque d’aborder la prochaine crise sans être suffisamment préparé et sans avoir les moyens nécessaires.

Introduction

Les scientifiques fédéraux du Canada envoient un message depuis plus d’une décennie : le système est défaillant, les progrès sont au point mort et, sans une action décisive, nous risquons de perdre la capacité qui nous a aidés à surmonter la dernière crise.

Cette feuille de route s’appuie sur douze années de données de sondage sans précédent de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) : les voix de milliers de scientifiques, d’ingénieur·es et de chercheur·ses fédéraux qui forment l’épine dorsale du système scientifique public du Canada. Leur histoire est celle d’un progrès éphémère suivi d’une dangereuse régression, de droits écrits sur papier, mais non respectés dans la pratique, et de pressions croissantes qui menacent de vider la capacité scientifique du Canada au moment même où nous en avons le plus besoin. La voie à suivre est claire, mais la fenêtre d’action se rétrécit.

Ce que disent les scientifiques : perte d’optimisme

Depuis 2013, l’IPFPC a mené quatre sondages exhaustifs auprès des scientifiques fédéraux, créant ainsi une fenêtre exceptionnelle sur la santé du système scientifique public du Canada. Ces sondages sur la science fédérale1 2 3 (2013, 2017, 2021 et 2024) recueillent les points de vue des scientifiques, des ingénieur·es et des chercheur·ses des ministères et des organismes fédéraux.

Dans l’ensemble, la série offre un point de vue unique sur la manière dont les scientifiques exercent leur métier, si les preuves parviennent aux décideur.se.s et comment la dynamique politique façonne la capacité scientifique du Canada.

Les derniers résultats, recueillis en 2024, racontent une histoire troublante : après une brève période d’optimisme à la suite des élections de 2015, les scientifiques ont constaté que la rhétorique du gouvernement n’avait pas été suivie d’effets.

1 Coup de froid sur la science publique https://pipsc.ca/sites/default/files/comms/PDF_Reports/bigchill.en.pdf, 2013

2 La désintégration de la science publique au Canada https://pipsc.ca/sites/default/files/comms/PDF_Reports/VanishingScience_FR.pdf, 2014

3 Le lent dégel de la science publique https://pipsc.ca/sites/default/files/comms/Defrosting-report-fr_v5_0.pdf, 2018

L’essor et le déclin de l’optimisme scientifique

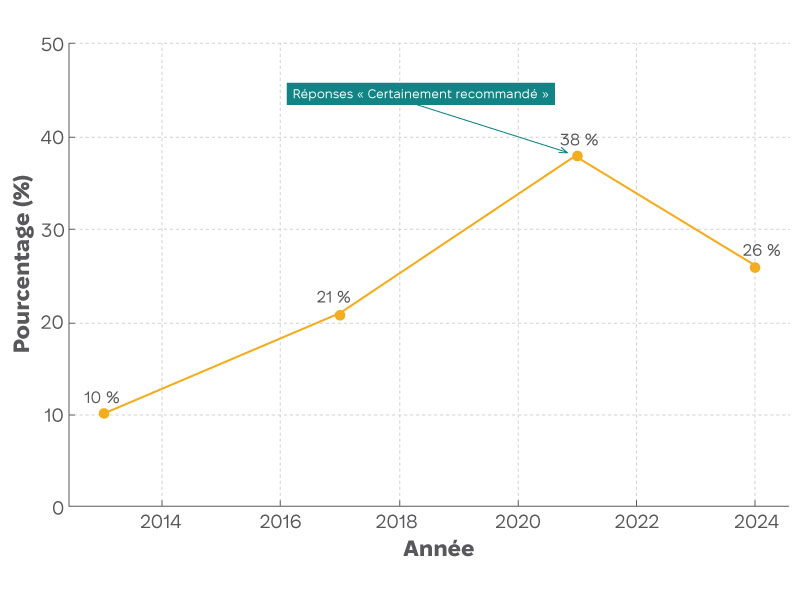

Les données relatives aux recommandations de carrière rendent compte du parcours émotionnel des scientifiques fédéraux du Canada au cours de la dernière décennie. En 2013, sommet de ce que les scientifiques ont appelé le « coup d e froid », seulement 10 % d’entre eux/ elles recommandaient « certainement » une carrière dans la science publique aux jeunes. La hausse de 21 % en 2017, puis à 38 % en 2021, témoigne de l’espoir retrouvé lorsque le gouvernement de l’après-2015 a levé les restrictions et mis en place des politiques d’intégrité scientifique.

Cependant, en 2024, on assiste à un renversement brutal : seulement 26 % des scientifiques déclarent aujourd’hui qu’ils/elles recommanderaient « certainement » leur parcours professionnel. Cette baisse révèle que l’optimisme est fragile. Lorsque des scientifiques refusent de recommander leur propre carrière à la génération suivante, c’est le signe d’une profession en crise. La question que posent ces données est cruciale : nous dirigeons-nous vers les niveaux de désespoir de 2013 ou pouvons-nous inverser la tendance avant qu’il ne soit trop tard

Figure 1 : Recommanderiez-vous à de jeunes scientifiques d’envisager une carrière dans votre ministère ou organisme?

Les ressources restent rares

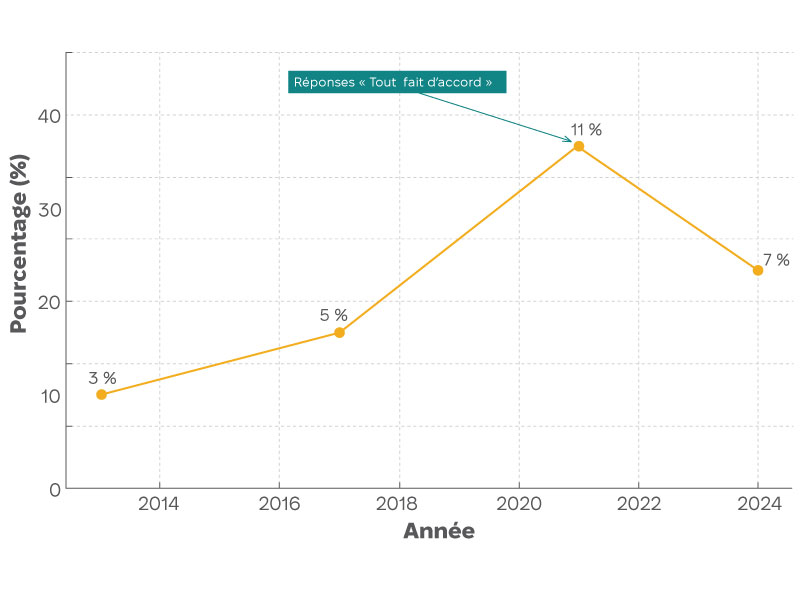

Malgré les nombreuses annonces relatives aux dépenses fédérales en science, les données relatives à l’adéquation des ressources révèlent l’écart entre les promesses politiques et les réalités des laboratoires. Les chiffres sont accablants : même au pic de 2021, seulement 10,6 % des scientifiques étaient tout à fait d’accord pour dire que leur ministère ou leur organisme disposait de ressources suffisantes. La baisse à 6,5 % en 2024 montre que les augmentations de financement n’atteignent pas le niveau du laboratoire où la science est réellement pratiquée.

Il ne s’agit pas seulement d’une question d’argent : il s’agit du décalage entre le théâtre budgétaire et la lutte quotidienne des chercheur.se.s qui tentent de réaliser des travaux de niveau international avec des ressources insuffisantes. Chaque point de pourcentage représente des centaines de scientifiques incapables de poursuivre les recherches dont le Canada a besoin. En 2024, seulement 6,5 % des scientifiques étaient « tout à fait d’accord » avec l’affirmation selon laquelle leur ministère allouait des ressources suffisantes à la recherche, soit à peine mieux que les 3 % qui l’affirmaient en 2013. Bien qu’il y ait eu quelques annonces fracassantes sur le financement de la recherche par le gouvernement, elles ont été étroitement ciblées.

Ce décalage persistant entre les annonces de financement et la réalité reflète un problème plus profond : les fonds alloués à la science ne parviennent pas toujours aux scientifiques.

Figure 2 : Votre ministère ou organisme alloue-t-il des ressources suffisantes à la recherche et au développement (2013-2024)

Perte d’élan

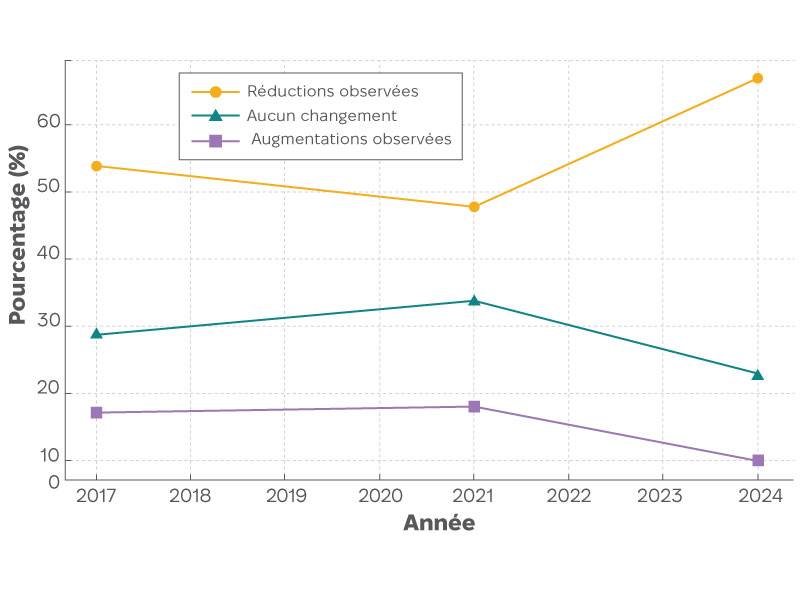

Les données relatives à la capacité scientifique révèlent l’un des revirements les plus alarmants du sondage. En 2021, 51 % des scientifiques ont déclaré que la capacité de leur ministère avait augmenté – une augmentation qui suggère que les ministères se reconstruisent enfin après les réductions dévastatrices du début des années 2010.

La chute à seulement 34 % en 2024 révèle que la reprise n’a pas seulement stagné, mais qu’elle s’est inversée. Notamment, ce sondage a été réalisé avant l’annonce de l’examen exhaustif des dépenses et nous savons que la recherche est une cible potentielle pour les réductions des dépenses discrétionnaire.

Il ne s’agit pas seulement d’effectifs, mais aussi de mémoire institutionnelle, de chaînes de mentorat et de la masse critique nécessaire pour relever des défis complexes. Alors que les départs à la retraite s’accélèrent et que les ministères prévoient de réduire leur budget de 15 % au cours des trois prochaines années, ces données laissent présager une crise de capacité qui pourrait prendre des décennies à résoudre.

Avec l’accélération des départs à la retraite et le retard dans l’embauche, les ministères et les organismes ont du mal à maintenir les niveaux de personnel de base, sans parler de se préparer pour l’avenir. La capacité scientifique ne se reconstruit pas du jour au lendemain : elle nécessite un investissement soutenu dans le personnel, les infrastructures et les connaissances institutionnelles. On ne voit pas très bien comment le gouvernement espère attirer les talents nécessaires pour réglementer, et encore moins innover, dans des domaines cruciaux comme l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la cybersécurité et les technologies quantiques, avec des infrastructures vieillissantes et des financements en baisse.

Figure 3 : Tendances en matière de capacité scientifique sur le lieu de travail

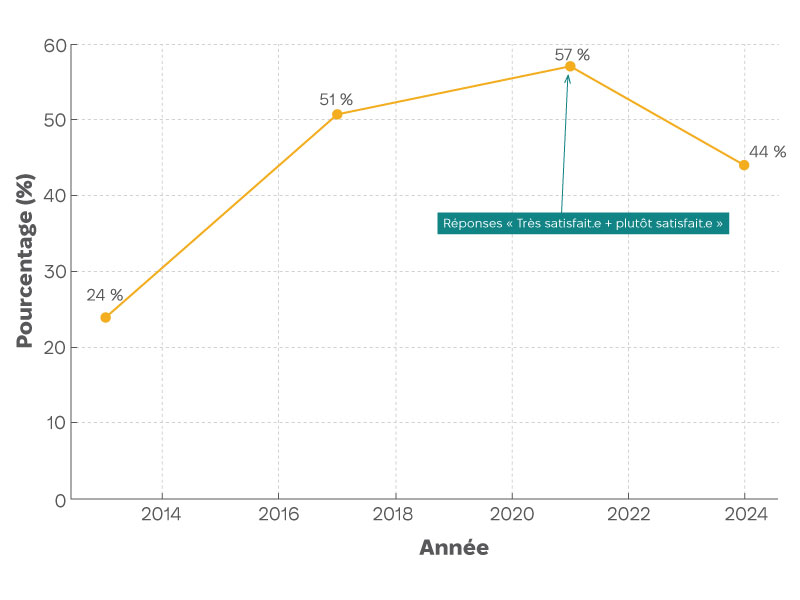

Écouter les preuves

La confiance des scientifiques dans les politiques fondées sur des données probantes a atteint son apogée en 2021, lorsque plus de 57 % d’entre eux/ elles étaient convaincus que les politiques étaient fondées sur des preuves scientifiques. La chute de 13 points à 44 % en 2024 représente plus qu’une variance statistique : il s’agit d’une récession de la confiance qui montre que les scientifiques voient leur expertise à nouveau mise à l’écart.

Figure 4 : Satisfaction à l’égard de l’utilisation de preuves scientifiques dans l’élaboration des politiques

Lorsque la plupart des scientifiques estimaient que leurs données influençaient les politiques en 2021, cela suggérait que la culture de consultation de l’après-2015 fonctionnait. Le recul à 44 % montre que les progrès réalisés ces dernières années en matière de transparence et de consultation sont en train d’être réduits à néant. L’enjeu dépasse les murs du gouvernement : lorsque les scientifiques ne croient plus que les données probantes orientent les décisions, le public perd son système d’alerte précoce pour les menaces émergentes.

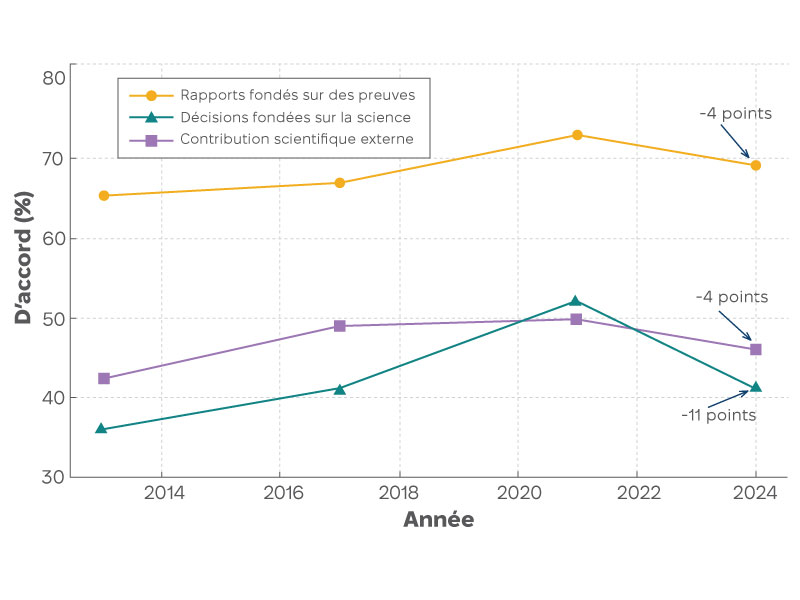

D’autres mesures politiques fondées sur des données probantes renforcent cette tendance inquiétante dans de multiples dimensions de la contribution scientifique :

Figure 5 : Utilisation de politiques fondées sur des données probantes dans les ministères et les organismes 2013-2024

Ingérence

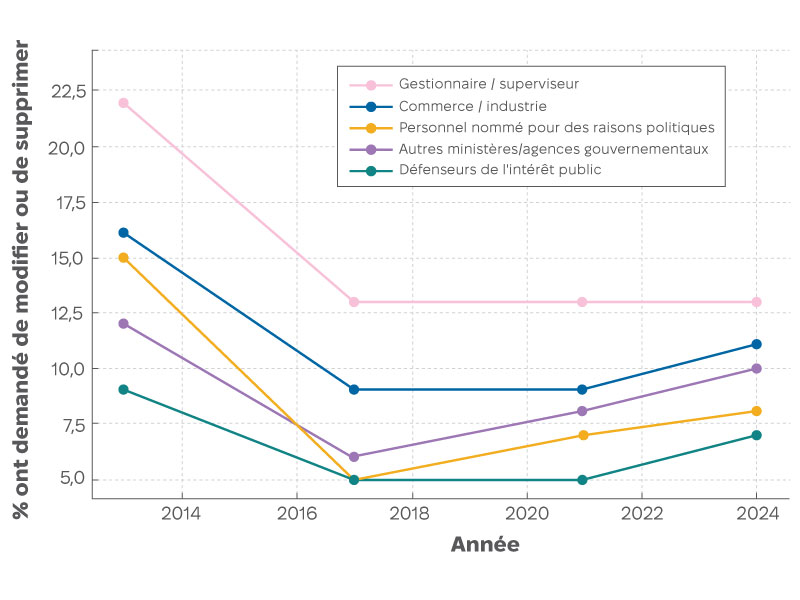

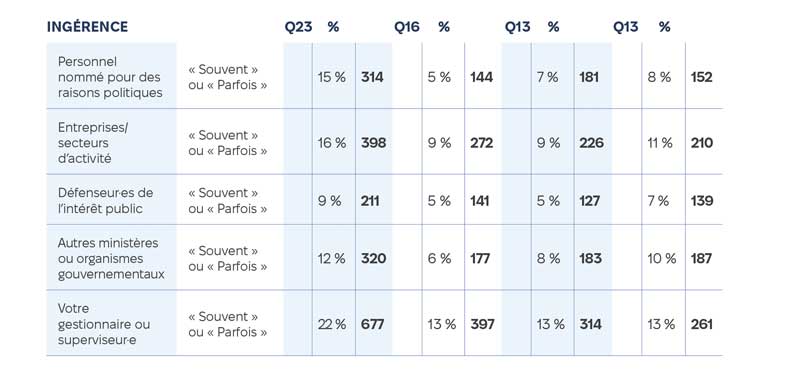

Le suivi le plus détaillé provient des questions sur l’ingérence, c’est-à-dire les demandes de modification ou d’omission de résultats pour des raisons non scientifiques. Les données révèlent à la fois de réels progrès par rapport à l’époque du « coup de froid » et la réalité troublante que l’amélioration s’est largement arrêtée.

Entre 2013 et 2017, l’ingérence a considérablement diminué dans toutes les catégories :

• Demandes du personnel politique : 314 → 144 scientifiques touchés (15 % → 5 %)

• Pression des entreprises et des secteurs d’activité : 398 → 272 scientifiques touchés (16 % → 9 %)

• Autres ministères et organismes : 320 → 177 scientifiques touchés (12 % → 6 %)

• Pression exercée par le/la gestionnaire ou superviseur·e : 677 → 397 scientifiques touchés (22 % → 13 %)

Figure 6 : Demandes de modification ou d’exclusion de la science pour des raisons non scientifiques 2013-2024

Toutefois, depuis 2017, la baisse s’est stabilisée, voire inversée dans certaines régions. L’ingérence politique est remontée à 152 scientifiques (8 %) en 2024, tandis que les pressions des entreprises ont atteint 210 scientifiques (11 %). La persistance de la pression exercée par les gestionnaires/superviseur·es reste la plus préoccupante, puisqu’elle touchait 261 scientifiques (13 %) en 2024, soit deux fois plus que tout autre groupe externe.

Sources de pression

L’analyse de l’ingérence par source révèle des tendances distinctes. L’ingérence du personnel politique montre que les réformes de l’après-2015 ont fonctionné, mais la remontée à 8 % en 2024 suggère que la pression politique est en train de revenir. La pression des entreprises et des secteurs d’activité conserve une influence constante, de 9 à 11 %, indépendamment des changements politiques. Les défenseur·es de l’intérêt public restent systématiquement la source la plus faible, avec 5 à 7 %, ce qui contredit les récits selon lesquels les groupes de défense de l’environnement « font pression » sur les scientifiques. Le plus révélateur est que les gestionnaires et les superviseur·es arrivent systématiquement en tête, avec environ 13 %, ce qui montre que la plus grande menace pour l’intégrité scientifique provient de la hiérarchie interne, et non de la politique externe.

Tableau 1 : Sources de pression pour l’ingérence

Cette tendance révèle une information cruciale : bien que l’ingérence la plus flagrante de l’ère Harper ait été réduite, la hiérarchie quotidienne reste le principal obstacle à l’indépendance scientifique. Elle explique également l’absence de progrès significatifs dans la mise en œuvre des politiques d’intégrité scientifique : les gestionnaires qui interfèrent avec le travail de leurs subordonné·es sont peu susceptibles de promouvoir et d’appliquer activement les principes de non-ingérence. Chaque chiffre de cet ensemble de données représente un·e scientifique qui a dû choisir entre l’avancement de sa carrière et l’intégrité professionnelle.

La tendance est claire

Sur les douze années de données, un récit cohérent se dégage : des progrès substantiels entre 2013 et 2021, suivis d’une stagnation ou d’une régression entre 2021 et 2024. Les scientifiques ont enregistré des gains réels dans le sillage immédiat de 2015, mais, en 2024, bon nombre de ces gains semblent avoir atteint un plateau ou s’être inversés. Les scientifiques sont moins susceptibles d’estimer que leur travail est apprécié à sa juste valeur, les ressources restent limitées et le moral sur le lieu de travail s’est dégradé.

Des problèmes persistants, tels que l’ingérence politique, l’insuffisance des effectifs et les obstacles à une communication ouverte, ne sont toujours pas résolus dans de nombreux ministères. Le fossé entre le discours politique et la réalité quotidienne se creuse. Comme le souligne l’IPFPC, il ne suffit pas de « libérer » la science par de simples réformes en matière de communication. Un changement durable nécessite des changements culturels dans la gestion, des mécanismes de responsabilité solides et des investissements à long terme dans le personnel, les outils et une gouvernance transparente.

Capacité scientifique : expansion, ralentissement et laboratoires vides

Le système scientifique fédéral du Canada est prisonnier d’un cycle d’expansion et de ralentissement qui met les laboratoires en difficulté et pousse les talents à partir. Malgré les récents investissements qui ont fait la une des journaux, le sondage mené auprès des scientifiques en 2024 révèle une dure réalité : 51,8 % d’entre eux/elles ont fait état de réductions du financement de leurs propres programmes, soit plus du double des 24,6 % qui avaient déclaré la même chose en 2021.

Les montagnes russes du financement

Bien que les dollars nominaux affichent une croissance, l’inflation et l’élargissement des mandats ont dilué le pouvoir d’achat. La présentation prébudgétaire 2024 de l’IPFPC demande une injection ciblée de 1,4 milliard de dollars directement dans la recherche et le développement intra-muros afin que les ministères et les organismes puissent reconstruire leur capacité interne au lieu de recourir à une sous-traitance coûteuse.

Les dépenses fédérales internes en science et en technologie illustrent bien la relation dysfonctionnelle du Canada avec le financement de la science. Après avoir atteint un sommet de 6,3 milliards de dollars en 2010-2011, ajustées pour tenir compte de l’inflation, les dépenses fédérales en matière de science et de technologie se sont contractées pendant quatre années consécutives, atteignant un plancher de 4,8 milliards de dollars en 2014-2015 dans le cadre de l’austérité imposée par l’Examen des programmes.4 Cette période a entraîné une réduction des fonds de fonctionnement des laboratoires intra-muros et a retardé ou annulé des projets pluriannuels. Des installations de recherche de classe mondiale ont été fermées. La Station biologique de St. Andrews, la région des lacs expérimentaux et le laboratoire de recherche sur l’atmosphère dans l’environnement polaire ont tous été touchés. Les protections environnementales ont été supprimées pour 99 % des lacs et des rivières du Canada, et les 400 scientifiques responsables de ce travail ont été licenciés.

À partir de 2015-2016, des restaurations modestes se sont alignées sur les appels au réinvestissement de l’IPFPC, portant les dépenses à 5,4 milliards de dollars en 2017-2018.

Les mesures de relance prises à la suite de la pandémie ont permis d’augmenter à nouveau les dépenses en matière de science et de technologie, et de soutenir les priorités urgentes en matière de santé, d’environnement et de technologie. Malheureusement, les estimations préliminaires ont montré une réduction prévue en 2025-2026 avant même l’annonce du dernier examen des dépenses. Au total, le gouvernement dépense moins pour la science aujourd’hui qu’il y a 15 ans.

4 Tableau de StatsCan : 27-10-0026-01. Dépenses fédérales consacrées à la science et à la technologie internes. Dollars constants de 2017 basés sur le déflateur du PIB et les calculs de l’auteur.

L’effet est encore pire si l’on examine les dépenses consacrées à la recherche et au développement. Au cours de cette même période, les dépenses ont diminué d’un milliard de dollars.

• 2013 à 2021 : Parmi les améliorations, on peut citer l’augmentation du financement, une plus grande liberté scientifique et la perception d’une évolution vers des politiques fondées sur des données probantes.

• 2021 à 2024 : L’élan s’est essoufflé, la satisfaction a baissé et les réductions dans les capacités scientifiques sont réapparues, tandis que de modestes augmentations sont apparues en matière d’ingérence et de restrictions de communication.

Les réductions prévues marquent un retour à la tendance habituelle d’expansion et de ralentissement qui rend impossible la planification scientifique à long terme. On ne peut pas construire une expertise scientifique en pensant à court terme. Les carrières dans la recherche s’étendent sur des décennies, et non sur des cycles budgétaires. Bien que les dépenses restent supérieures aux niveaux historiques, le recul risque de déclencher un nouveau cycle d’incertitude au moment même où les ministères et les organismes commençaient à se reconstruire.

Figure 7 : Dépenses fédérales pour la recherche et le développement intra-muros 2010-2011 à 2024-2025

Source : Tableau de Statistique Canada : 27-10-0026-01 Dépenses de l’administration fédérale en activités scientifiques et technologiques, selon les principaux ministères et organismes. 2017 Dollars constants basés sur le déflateur des prix du PIB, selon les calculs de l’auteur.

Le coût humain de l’instabilité politique

L’emploi scientifique au niveau fédéral montre l’impact dévastateur des cycles de financement en dents de scie. Le personnel est passé de 39 000 équivalents temps plein (ETP) en 2010-2011 à seulement 35 000 en 2014-2015, soit une perte de 4 000 postes, ou plus de 10 % des effectifs. Derrière chaque chiffre se cachent une carrière interrompue, une expertise perdue ou de jeunes scientifiques qui ont cherché la stabilité ailleurs.

Les progrès ont été graduels, mais finalement, l’effectif total est revenu à son précédent niveau, principalement grâce à la croissance des activités scientifiques connexes. Malheureusement, cela ne reflète pas toute la réalité. Aujourd’hui, il y a 3 000 chercheurs et développeurs en sciences naturelles et en génie de moins qu’en 2010-20115. Avec les réductions annoncées en 2024 et l’examen exhaustif des dépenses prévu en 2025, la science publique subira un nouveau recul. Les réductions n’affectent pas seulement les statistiques de l’emploi, elles rompent les chaînes de mentorat et dispersent les connaissances institutionnelles qui ont mis des décennies à s’accumuler.

Des chercheur.se.s qui continuent à innover, à publier et à participer à leurs communautés de pairs sont également essentiels pour fournir aux décideur·ses politiques des conseils fiables sur les derniers développements technologiques, fondés sur une compréhension approfondie des cas où les affirmations sont crédibles et de ceux où elles ne le sont pas. Le Canada souffre lorsque des expert·es externes de l’industrie peuvent donner aux politicien·nes leur version de ce que leurs produits ou services peuvent accomplir et du degré de sécurité qu’ils offrent sans craindre d’être contredits.

5 Tableau de Statistique Canada : 27-10-0009-01 Personnel de l’administration fédérale affecté aux activités scientifiques et technologiques, selon le type de science et la catégorie de personnel.

La dimension humaine va au-delà des chiffres. Les recherches de l’IPFPC montrent que les femmes, les scientifiques en début de carrière et les chercheur·ses sur le terrain sont touchés de manière disproportionnée. Le guide 2025 de l’organisation intitulé « Équité de genre dans le travail sur le terrain »6 fait état de lacunes persistantes en matière d’équipement de sécurité, de mentorat et de progression de carrière, qui risquent d’entraîner la perte de talents essentiels, précisément au moment où la diversité des perspectives est la plus importante. Alors que le gouvernement a répondu au rapport Naylor – l’examen des sciences fondamentales au Canada – en augmentant le financement des chercheur.se.s universitaires en début de carrière pour ces raisons précises, il doit encore faire de même pour ses propres employés. Par exemple, il ne permettra pas à un·e chercheur·se du gouvernement en congé parental de reporter son financement à l’année suivante, alors qu’il le fait exactement pour les étudiant·es des cycles supérieurs et les titulaires d’une bourse.

L’infrastructure à un point de rupture

Un prestataire de Laboratories Canada a constaté que 36 % des 1 450 laboratoires et installations scientifiques du gouvernement fédéral sont en mauvais état ou dans un état critique.7 L’entretien différé a aggravé le sous-investissement chronique dans les équipements spécialisés, créant un déficit d’infrastructure qu’aucune dépense à court terme ne peut rapidement combler.

Entre-temps, les restrictions liées aux déplacements continuent de se renforcer en 2023, jugées « très négatives » par 47 % des scientifiques, et restent en vigueur malgré les politiques d’intégrité scientifique garantissant la liberté de collaboration. La proportion de scientifiques qui considèrent que le financement des conférences est adéquat a chuté de 53 % à 29 %, interrompant ainsi des réseaux d’échange de connaissances essentiels. Si les scientifiques comprennent bien la nécessité de réduire les déplacements inutiles dans l’intérêt de la planète, l’ironie veut que nous réduisions le travail de terrain nécessaire pour comprendre le changement climatique en raison des restrictions imposées aux déplacements. Alors que le gouvernement insiste sur des mandats inflexibles de retour au bureau sur la base des avantages de la collaboration en personne, il insiste également sur le fait que les scientifiques et les chercheur·ses peuvent former des collaborations significatives avec des collègues externes de manière purement virtuelle. Cela nuit davantage aux chercheur·ses en début de carrière, qui sont plus susceptibles d’appartenir à des groupes marginalisés, car les scientifiques plus âgés peuvent s’appuyer sur les relations nouées au fil des années, tandis que les nouveaux scientifiques sont contraints d’entretenir des rencontres depuis leur bureau, dans un minuscule cubicule situé dans un bâtiment qui risque de tomber en ruine.

6 Équité de genre dans le travail sur le terrain https://pipsc.ca/fr/nouvelles-et-enjeux/defendre-la-science-publique/equite-de-genre-dans-le-travail-sur-le-terrain-0, 2025

7 Construire l’avenir de la science fédérale https://tiree.ca/building-laboratories-canada 2025

La fracture numérique et informationnelle

L’effort du budget 2023 pour moderniser les systèmes informatiques existants a créé une demande intense de compétences en IA et en science des données. Toutefois, les ministères ne disposent pas de l’expertise interne nécessaire pour éviter une sous-traitance coûteuse ou pour examiner et évaluer correctement les solutions proposées par l’industrie. L’IPFPC avertit que le désastre de Phénix devrait servir d’avertissement quant à l’utilisation de sous-traitants privés pour des systèmes indispensables.

Reprise fragile

Les données montrent que la capacité scientifique fédérale se rétablit lentement après la dévastation du début des années 2010, mais que cette reprise reste précaire. Les investissements actuels n’ont pas encore permis de reconstituer l’expertise humaine perdue lors des réductions, et les plans d’attrition qui se profilent menacent de déclencher un nouvel exode avant que la capacité ne soit entièrement rétablie.

La capacité du Canada à répondre à la prochaine crise – qu’il s’agisse d’une pandémie, d’une cyberattaque ou d’une urgence climatique – dépend des décisions prises aujourd’hui en matière d’investissement dans le personnel, les infrastructures et un financement stable. Le cycle d’expansion et de ralentissement doit cesser si le Canada espère construire la résilience scientifique que l’avenir exige.

Des droits sur papier, des risques dans la pratique : les lacunes en matière d’intégrité scientifique

Au Canada, l’intégrité scientifique est passée très rapidement du stade de concept à celui de politique. Après l’ère du « coup de froid » des années Harper, l’IPFPC a négocié en 2015 des ententes novatrices pour « démuseler » les scientifiques, qui ont abouti à l’intégration de clauses d’intégrité scientifique dans quinze conventions collectives d’ici 2017. L’IPFPC a collaboré avec le Bureau de la Conseillère scientifique en chef (BCSC) et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) pour les transformer en une politique modèle en 2018. En 2022, la plupart des 25 ministères et organismes tenus de les mettre en œuvre avaient mis en place des versions locales.

Sur papier, la transformation semble achevée. Toutefois, plusieurs problèmes structurels compromettent les efforts de mise en œuvre, même s’ils sont bien intentionnés :

• Le retrait annoncé par le SCT en 2024 du comité tripartite sur l’intégrité scientifique, éliminant ainsi un forum crucial pour l’escalade des cas complexes et pour le suivi de la mise en œuvre encore fragile des politiques.

• Les données de conformité collectées chaque année sont rarement communiquées aux syndicats ou rendues publiques, ce qui est contraire aux principes de transparence et au libellé explicite de nos conventions collectives.

• Les violations éthiques ou les fautes professionnelles liées à un sujet qui relève du mandat de plus d’un ministère - Les infractions interministérielles sont bloquées lorsqu’aucune autorité n’est en mesure de mener les enquêtes. Les évaluations environnementales sont des exemples de premier ordre où cette protection supplémentaire est nécessaire.

• Les politiques de communication de certains ministères sont toujours en contradiction avec les clauses relatives à la liberté d’expression en matière d’intégrité scientifique.

En conséquence, les politiques fédérales en matière d’intégrité scientifique sont confrontées à quatre lacunes majeures :

1. Lacune en matière de sensibilisation : De nombreux employé·es, et même des gestionnaires, ne connaissent pas leurs droits en matière d’intégrité scientifique ou ne savent pas comment les utiliser. Le « droit de parole » reste souvent inutilisé, non pas par peur, mais par ignorance. Des préoccupations valables concernant la concurrence internationale et l’espionnage dans quelques domaines spécifiques sont utilisées pour justifier la réintroduction de contrôles sur toutes les publications. Les ministères et les organismes ont mieux réussi à adopter des politiques qu’à les mettre en œuvre.

2. Lacune en matière d’application : Seuls quelques ministères et organismes publient des procédures de plainte formelles ou suivent des indicateurs de rendement clés en matière d’intégrité scientifique. La plupart des cas sont traités par des canaux informels des ressources humaines qui offrent peu de transparence ou de dissuasion. Les décisions concernant les cas où la nécessité de transparence fait l’objet d’un consensus sont classées comme sensibles et ne peuvent être divulguées. Lorsque les scientifiques font part de leurs préoccupations, celles-ci disparaissent souvent dans des trous noirs administratifs.

3. Lacune en matière de ressources : Moins du tiers des ministères et organismes financent correctement les postes de responsables de l’intégrité scientifique. La plupart des responsables jonglent avec leurs responsabilités en matière d’intégrité scientifique en même temps qu’avec d’autres tâches, ce qui engendre des retards dans les enquêtes et limite les actions de sensibilisation proactives. Les membres ont dû expliquer aux enquêteur·rices des concepts de base, tels que l’évaluation par les pairs en simple aveugle. Le résultat est un système qui a fière allure dans les organigrammes, mais qui n’a pas la capacité de fonctionner.

4. Lacune en matière d’intégrité : Les sondages de l’IPFPC révèlent encore qu’environ 13 % des scientifiques sont invités à modifier ou à omettre des résultats, ce qui montre que les changements de politique n’ont pas suffi à modifier les pratiques quotidiennes.

Combler les lacunes

Pour combler ces lacunes, l’IPFPC demande instamment au nouveau gouvernement de faire ce qui suit :

• Mettre en place un comité d’examen tripartite indépendant (SCT-BCSC-IPFPC) habilité à enquêter sur les plaintes relatives à l’intégrité scientifique et à exiger des mesures correctives.

• Rendre obligatoire la formation annuelle sur l’intégrité scientifique et la publication des indicateurs de rendement clés (p. ex., les plaintes reçues, résolues et les délais de traitement) pour chaque ministère/organisme.

• Permettre des enquêtes interministérielles lorsque les infractions impliquent plusieurs ministères et organismes.

• Protéger le droit d’expression. Supprimer ou limiter les autorisations préalables proposées en matière de sécurité de la recherche et veiller à ce que la formulation relative aux conflits d’intérêts ne puisse pas être utilisée pour exclure de manière préventive l’ensemble des scientifiques.

• Rendre obligatoire la formation sur l’intégrité scientifique et la mise en place d’indicateurs de rendement clés transparents dans tous les ministères et organismes.

• Attribuer un financement ETP dédié aux responsables et aux bureaux chargés de l’intégrité scientifique en fonction de la taille du ministère, afin de garantir une capacité suffisante pour les enquêtes, le suivi et la sensibilisation.

• Mettre à jour les directives du Conseil du Trésor en matière de communication afin de les harmoniser avec les clauses relatives à la liberté d’expression en matière d’intégrité scientifique.

Ces mesures transformeront les droits écrits en réalité vécue, garantissant que la science fédérale du Canada reste ouverte, fiable et résiliente. Le nouveau gouvernement est confronté à un choix : laisser l’intégrité scientifique rester une victoire symbolique ou mettre en place les mécanismes nécessaires pour qu’elle devienne une réalité vécue par les scientifiques fédéraux du Canada.

Réparer, financer, libérer : un plan d’action scientifique fédéral en 10 étapes

S’appuyant sur douze années de sondages et sur les lacunes identifiées tout au long de cette feuille de route, l’IPFPC recommande dix mesures pratiques qu’une nouvelle administration fédérale peut mettre en œuvre dans le cadre de son premier budget et de ses premières lettres de mandat. Chaque recommandation vise l’un des trois objectifs fondamentaux suivants : protéger la science d’intérêt public, reconstruire les capacités et renforcer la responsabilité.

1. Rétablir le comité tripartite de gouvernance de l’intégrité scientifique (IPFPC-SCT-BCSC) avec un calendrier de réunions annuelles fixe, un budget dédié et l’obligation de publier les procès-verbaux. La menace de retrait du SCT a privé le système d’un contrôle essentiel.

2. Rendre obligatoire la transparence des rapports ministériels sur la conformité à l’intégrité scientifique. Exiger la publication annuelle des indicateurs clés (p. ex., les plaintes reçues, résolues, les délais de traitement et les taux d’achèvement de la formation).

3. Créer des mécanismes interministériels d’enquête sur les infractions, dirigés par des groupes conjoints de responsables de l’intégrité scientifique. Trop d’affaires passent actuellement à travers les mailles du filet juridictionnel lorsque plusieurs ministères et organismes sont impliqués.

4. Protéger le « droit d’expression » en rejetant toute clause du modèle de politique sur l’intégrité scientifique 2.0 exigeant l’approbation préalable des publications ou des commentaires dans les médias. L’intégrité scientifique signifie le droit de parler et de publier, et non le droit de demander la permission de le faire.

5. Stabiliser le financement de la recherche intra-muros et inverser la tendance à la réduction des effectifs scientifiques. S’engager à pourvoir au moins 3 000 postes de chercheur·ses d’ici 2027, en mettant l’accent sur les scientifiques en début de carrière et les groupes sous-représentés.

6. Rétablir les budgets de déplacement pour les conférences et les travaux sur le terrain au niveau de 2019 et simplifier les approbations. La science est collaborative et toutes les données ne proviennent pas d’un bureau ou d’un laboratoire. Les barrières artificielles à la collaboration affaiblissent l’ensemble du système.

7. Financer des responsables de l’intégrité scientifique (au moins 0,5 ETP pour 500 scientifiques) avec des budgets de perfectionnement professionnel. L’intégrité scientifique ne peut être une responsabilité à temps partiel gérée par des administrateur·rices surchargés.

8. Intégrer des points de contrôle relatifs à l’équité dans tous les nouveaux programmes scientifiques, en s’appuyant sur la boîte à outils « Les femmes en science »8 de l’IPFPC et sur le guide sur l’équité de genre dans le travail sur le terrain de 2025.9 La diversité des points de vue renforce le jugement scientifique, tandis que les obstacles à la participation l’affaiblissent. Le fait d’embaucher des chercheur·ses en début de carrière pour atteindre les objectifs d’équité en matière d’emploi, mais de les priver du financement dont ils/elles ont besoin pour effectuer un travail significatif, constitue encore un autre obstacle systémique.

9. Lancer un fonds de reconstruction des capacités scientifiques dédié afin de moderniser les laboratoires et les infrastructures numériques. Inclure un suivi transparent des dépenses d’investissement et des retards d’entretien pour s’assurer que les investissements atteignent les laboratoires.

10. S’engager à procéder à un examen public du modèle de politique sur l’intégrité scientifique 2.0 dans un délai de 18 mois, sous la coprésidence de l’IPFPC. L’examen doit intégrer les cadres de savoir autochtone et des garanties supplémentaires pour s’assurer que les mises à jour de la politique ne diluent pas le droit d’expression et la capacité à former des collaborations externes. Les nouvelles clauses ne doivent pas détourner l’attention des tâches inachevées liées à la mise en œuvre des exigences déjà en vigueur.

8 Boîte à outils « Les femmes en science » https://pipsc.ca/fr/nouvelles-et-enjeux/defendre-la-science-publique/boite-outils-les-femmes-en-science, 2021

9 Guide sur l’équité de genre dans le travail sur le terrain https://pipsc.ca/fr/nouvelles-et-enjeux/defendre-la-science-publique/equite-de-genre-dans-le-travail-sur-le-terrain, 2025

Calendrier de mise en œuvre

Ces recommandations peuvent être mises en œuvre par le biais de trois voies complémentaires :

• Budget 2025 : Engagements de financement pour le renforcement des capacités, le rétablissement des déplacements et les postes de responsables de l’intégrité scientifique

• Lettres de mandat : Instructions aux ministres sur la gouvernance de l’intégrité scientifique et les exigences en matière de rapports

• Examen réglementaire : Mise à jour des directives de communication et des politiques ministérielles du SCT clauses.

Les enjeux

Les scientifiques fédéraux ont traversé plus d’une décennie de réductions, de restrictions et d’incertitudes. Ils/elles ont aidé le Canada à faire face à la pandémie de COVID-19, à l’urgence climatique et à d’innombrables crises mineures qui n’ont jamais fait la une des journaux. Leur expertise sera essentielle pour relever les défis à venir.

Mais l’expertise est fragile. Il faut des années pour la construire et elle peut disparaître au fil des cycles budgétaires. Les scientifiques interrogés par l’IPFPC envoient un message clair : le système issu du « coup de froid » est à nouveau sous pression et n’a jamais été cohérent dans tous les ministères et organismes. En l’absence de mesures décisives, les progrès durement acquis risquent d’être inversés.

Le choix auquel est confronté le nouveau gouvernement du Canada est très clair. Nous devons investir dans le système scientifique public qui sert de système d’alerte précoce pour les menaces émergentes, sous peine d’être pris au dépourvu lors de la prochaine crise.

La feuille de route est claire. La fenêtre d’action se rétrécit. C’est maintenant qu’il faut choisir.

Les scientifiques se sont exprimés : le périple commence maintenant

Depuis plus d’une décennie, les sondages de l’IPFPC offrent un aperçu sans fard de la santé du système scientifique fédéral du Canada. Le message de 2024 est sans équivoque :les progrès sont au point mort, l’optimisme s’effrite et les fondements de la science publique restent fragiles.

Mais les mêmes sondages qui documentent les problèmes actuels indiquent également des solutions. Les scientifiques ne veulent pas se plaindre, ils/elles veulent apporter leur contribution.

Ils/elles ont des recommandations spécifiques, étayées par des années d’expérience, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Le nouveau gouvernement doit faire un choix. Il peut considérer la science comme un luxe à financer lorsque les temps sont favorables et à réduire lorsque les budgets se resserrent. Ou il peut reconnaître que la science est une infrastructure aussi essentielle à la gouvernance moderne que les routes, les ponts ou les réseaux à haut débit.

La pandémie de COVID-19 a donné un aperçu de ce qui est possible lorsque les gouvernements font confiance à la science et que les scientifiques se sentent autorisés à dire la vérité aux autorités. Mais elle a également révélé le coût de l’érosion de la capacité scientifique. Il est coûteux, inefficace et parfois impossible de se démener pour reconstruire l’expertise au milieu d’une crise.

Les scientifiques fédéraux du Canada sont prêts à servir. La question est de savoir si le gouvernement canadien est prêt à les soutenir.

La feuille de route est prête. Le périple commence maintenant.