Date : Vendredi et samedi, 5 et 6 novembre 2021 (virtuellement)

Inscription en ligne

Du 2 août au 15 octobre 2021

Après avoir reçu avis de leur sélection pour participer à l’AGA, les délégué·e·s et observateurs·trices devront remplir le formulaire d’inscription en ligne. Veuillez noter que la date limite d’inscription sera strictement maintenue.

Processus de sélection des délégué·e·s

Les président·e·s de groupe et les directeurs·trices régionaux·les doivent soumettre les noms des personnes qui seront déléguées et observatrices à Allison McAleer (amcaleer@ipfpc.ca) en tenant compte de la date limite d’inscription du 15 octobre.

Quand le bureau national aura reçu les listes, il enverra un courriel à chaque personne choisie pour l’inviter à s’inscrire en ligne. Veuillez noter que les délégué·e·s et les observateurs·trices ne pourront pas s’inscrire avant que la liste approuvée du groupe ou de la région n’ait été reçue.

Le nombre de délégué·e·s à l’AGA est déterminé selon les dispositions de l’article 13 des statuts et du nombre de membres à l’échelle nationale.

Modifications des statuts de l’Institut

Aux termes de l’article 13.1.4.1, «Aucun article des statuts ne peut être adopté, abrogé ou modifié par l’assemblée générale annuelle sans que (...) l’information concernant les modifications proposées est soumise au bureau du (de la) secrétaire(e) exécutif(-ive) au plus tard douze (12) semaines avant la tenue de l’assemblée générale annuelle». Les propositions de modification aux statuts doivent être soumises au plus tard le 13 août 2021 à amcaleer@ipfpc.ca.

Motions

Conformément à l’article 13.1.4.3, «Les motions doivent parvenir par écrit au bureau du (de la) secrétaire(e) exécutif(-ive) au moins douze (12) semaines avant l’assemblée générale annuelle».

Les motions doivent être soumises au plus tard le 13 août 2021 à amcaleer@ipfpc.ca.

Les motions destinées à l’AGA sont d’abord reçues par le Sous-comité des motions (SCM), qui est composé des membres suivants :

- Nancy McCune, présidente et présidente du CSP

- Chris Roach, directeur du Conseil consultatif et président du Comité des finances

- John Purdie, Comité des statuts et politiques

- Tony Goddard, Comité des statuts et politiques

- Dan Jones, Comité des finances

- Benoit Pelletier, Comité des finances

- Craig Bradley, Conseil consultatif

- Eddie Gillis, ACO et secrétaire exécutif, personne-ressource du personnel

- Julie Gagnon, adjointe de direction à l’ACO, personne-ressource du personnel

Le SCM a pour mandat de regrouper, de vérifier et de clarifier les motions à présenter à l’AGA. Le SCM est à la disposition des auteur·e·s des motions et les conseille pour que le libellé soit clair et conforme aux statuts et politiques de l’Institut. Les auteur·e·s devraient soumettre les coûts liés à leur motion (motions financières) en même temps que cette dernière, à l’intention du SCM.

Pour des conseils sur la rédaction des motions, consultez le guide de poche intitulé «Comment rédiger une motion», ou prenez contact avec un membre du SCM.

Veuillez noter que seules les motions parrainées par le Conseil d’administration, les groupes, les Régions et la Guilde des membres retraités seront présentées à l’AGA 2021.

Cotisations de l’IPFPC

Conformément à l’article 14.2.1 des statuts, qui s’applique aux cotisations, nous vous avisons par la présente qu’un changement touchant les cotisations mensuelles de base pourrait être proposé à l’AGA 2021.

C’est avec un profond sentiment de tristesse que l’IPFPC vous informe du décès, le 7 juillet 2021, de notre amie et collègue Charlotte Rogers Mehkeri.

Charlotte a fait partie du premier comité exécutif du chapitre du centre-ville d’Ottawa. Elle a également été active dans le sous-groupe VFS de l’Administration centrale et a longtemps été déléguée syndicale.

L’IPFPC tient à offrir ses condoléances à la famille de Charlotte et aux nombreux·ses amis qui ont eu la chance de la connaître.

Vous pouvez présenter vos condoléances en ligne.

C’est avec beaucoup de tristesse et de regret que l’Institut vous informe du décès prématuré de notre ami et collègue, M. Glenn Maxwell. Glenn a décédé le 10 juillet 2021. Il était pleinement engagé envers les membres de l'Institut. Il nous manquera, et nous nous souviendrons de lui avec respect et gratitude.

C’est avec beaucoup de tristesse et de regret que l’Institut vous informe du décès prématuré de notre ami et collègue, M. Glenn Maxwell. Glenn a décédé le 10 juillet 2021. Il était pleinement engagé envers les membres de l'Institut. Il nous manquera, et nous nous souviendrons de lui avec respect et gratitude.

Glenn était membre du group CS à la 8e Escadre de la base des Forces canadiennes Trenton du ministère de la Défense nationale, au cœur de l’Aviation royale canadienne (responsable des opérations de recherche et sauvetage au Canada, et pour livrer de l’approvisionnement dans l’extrême Arctique ou pour le transport aérien de troupes et d’équipement partout dans le monde).

Glenn a servi les membres de l’Institut avec brio à divers postes, pendant deux décennies, notamment à titre de délégué syndical, président de l'équipes locales, régionales, et nationale de consultation, président du sous-groupe CS de Quinte, vice-président du chapitre de Quinte, de directeur du Conseil consultatif et de membre du Conseil d’administration (2015-2018).

L’Institut a présenté à Glenn le prix du délégué syndical de l’année et quelques certificats de citation pour souligner ses services exceptionnels aux members et à l’Institut.

Sa vivacité d’esprit, son dynamisme et sa détermination nous manqueront durement, ainsi qu’aux membres de l’Institut qui ont eu la chance de le côtoyer.

L’Institut présente ses condoléances à la famille de Glenn et aux nombreux amis qui ont eu le privilège de le connaître.

Vous pouvez présenter des condoléances ou témoignages personnels en ligne.

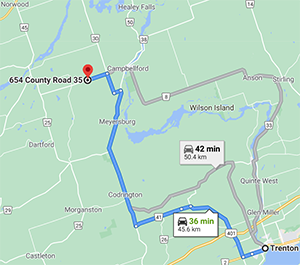

Vous êtes invité à une journée portes ouvertes (à l'extérieur) qui a pour but de partager vos souvenirs de Glenn.

Le 14 août 2021 – de 11 h à 16 h

654, County Road 35, Campbellford (Ontario)

R.S.V.P. : Jeanne Ann Maxwell jeannemaxwell@yahoo.ca

Veuillez apporter vos chaises de jardin et vos parapluies (en cas de pluie).

Pour de plus amples renseignements : https://www.facebook.com/glenn.maxwell.18

Samah Henein est arrivée au Canada d’Égypte il y a 30 ans, baccalauréat en commerce en poche, pour avoir une vie meilleure. Elle voulait la sécurité d’emploi qu’offre la fonction publique et tenait tout autant à travailler là où elle pourrait apprendre, s’épanouir et trouver un bon équilibre dans sa vie. Elle a postulé à un emploi de vérificatrice à l’Agence du revenu du Canada (ARC) en 2005.

«Le syndicat améliore vraiment le milieu de travail de ses membres. Le personnel est plus satisfait, les conflits de travail sont résolus plus rapidement, et le syndicat offre des outils et des ressources à ses membres afin qu’ils et elles connaissent leurs droits. Le syndicat se bat pour que les membres du personnel obtiennent une bonne convention collective et leur donne les moyens de faire mieux», explique-t-elle.

En grandissant, Samah a vu sa mère faire face à des dizaines de situations difficiles à l’usine où elle travaillait. Elle a dû se battre pour obtenir des chances équitables d’avoir des promotions et pour améliorer ses conditions de travail. Le fait de voir sa mère livrer de tels combats pour la justice et l’égalité tout au long de sa vie a inspiré Samah à faire entendre sa voix haut et fort et à défendre les intérêts de ses collègues de l’ARC. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle a décidé de devenir déléguée syndicale de l’IPFPC.

«Il est important de donner une voix aux gens qui ne sont pas en mesure d’exprimer leurs problèmes et leurs préoccupations, et de leur offrir les ressources dont ils et elles ont besoin pour réussir», ajoute-t-elle.

Depuis qu’elle assume ses fonctions syndicales au sein de l’IPFPC, Samah a apporté des changements durables dans son lieu de travail. Elle a aidé un membre subissant de la violence domestique à chercher de l’aide et à s’occuper de son bien-être en prenant un congé. Elle a gagné un grief qui a valu à un membre une promotion, et a aidé un autre collègue à remplacer un congé non payé par un congé payé pour des raisons de santé.

Par-dessus tout, Samah se dit fière que ses collègues puissent avoir un équilibre sain entre leur vie professionnelle et leur vie privée, en sachant qu’ils et elles ne sont jamais seul·e·s lorsque leur travail devient trop accablant.

«Nous devons écouter les membres et veiller à ce qu’ils et elles soient entendu·e·s, par exemple s’ils et elles ont besoin de mesures d’adaptation», dit-elle.

À l’ARC, Samah travaille dans la division Recherche scientifique et développement expérimental. Dans son poste d’examinatrice financière, elle est appelée à travailler avec des entreprises canadiennes dont les activités de recherche et de développement se déroulent au Canada.

Son travail contribue à stimuler l’économie et à accroître le soutien financier à la population. Elle ne fait pas que s’impliquer dans le syndicat; elle contribue aussi chaque jour à l’autonomisation des travailleurs et travailleuses et des entreprises du Canada.

«Je travaille avec des scientifiques brillant(e)s et des équipes des plus chevronnées. Nous sommes là pour soutenir les entreprises et elles savent que nous défendons leurs droits avec rigueur, rapidité et équité.»

Samah est fière du travail qu’elle accomplit en soutien aux entreprises canadiennes et de l’aide qu’elle apporte à ses collègues dans le cadre de ses fonctions syndicales. Elle est impliquée dans le syndicat depuis cinq ans et est maintenant vice-présidente de la région des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest. Elle siège aussi au Comité des droits de la personne et de la diversité de l’IPFPC, où elle joue un rôle important. Elle fait en sorte que les voix des membres soient portées haut et fort.

«Nous sommes ici pour protéger les droits des syndiqué·e·s. Cette année, le syndicat a habilement négocié notre convention et s’est élevé contre la sous-traitance tout en se battant pour aider ses membres à déposer des griefs. L’IPFPC veille à ce que nos lieux de travail soient à la fois sûrs et sains.»

Les syndicats sont mus par leurs membres, et ce sont des personnes comme Samah qui en font la force. Malgré les grandes réalisations à notre actif cette année, Samah estime qu’il y a encore beaucoup à faire pour susciter des changements dans tout le pays comme dans notre syndicat.

«Un Canada meilleur est un pays qui traite tout le monde sur le même pied. L’IPFPC peut être le véhicule de l’équité et de l’égalité dont nous avons tous et toutes franchement besoin.»

Bénévolat demandé pour faciliter les négociations de l’IPFPC concernant la Directive sur les voyages

C’est avec la plus grande tristesse que l’Institut a appris le décès prématuré de notre ami et collègue André Lortie.

Négociateur chevronné et hautement respecté, André a travaillé sans relâche durant nombre d’années pour défendre les intérêts de dizaines de milliers de membres de l’Institut, notamment des groupes CS, NUREG et de l’Université d’Ottawa. Ses collègues et ses homologues des parties patronales le tenaient en très haute estime.

L’Institut tient à transmettre ses plus sincères condoléances à la famille d’André et à ses nombreux amis. Ce fut un plaisir et un privilège de le connaître. Son engagement et son dévouement envers les membres de l’Institut étaient indéfectibles, et il nous manquera beaucoup.

Les membres et le personnel de l’Institut qui souhaitent rendre un dernier hommage à André sont invités à le faire sur sa page commémorative.

Félicitations aux lauréat·e·s de notre tout premier concours de la Semaine nationale de la fonction publique! Tous les jours qu’ils ou elles vont travailler, les membres de l’IPFPC protègent et servent les Canadien·ne·s de mille et une façons — c’est aussi le cas de nos cinq lauréat·e·s.

Cory Graham (Manitoba Association of Government Engineers — Warren, Manitoba) s’applique à susciter le changement et à améliorer les conditions environnementales sur les anciens sites miniers. Elle est fière d’être membre de l’IPFPC parce que le syndicat promeut l’équité pour tous. Elle est déléguée syndicale depuis 2014.

Chung Yip (Radiothérapeuthes de Sunnybrook, North York, Ontario) travaille comme radiothérapeute au Sunnybrook Health Sciences Centre. Grâce à ses liens avec le syndicat, il comprend bien les règles qui régissent les relations du travail et a pu conserver son emploi à temps plein pendant la pandémie.

Josée Varner (Services de santé, Calgary, Alberta) travaille comme infirmière au ministère des Anciens Combattants et est fière d’aider les client·e·s tout en travaillant de chez elle pendant la pandémie. Elle est heureuse d’être membre de l’IPFPC, car elle sent qu’il est à son service et à son écoute.

Laila Jiwani (Vérification, finances et sciences, Scarborough, Ontario) a été inspirée par les aînés souriants et positifs qu’elle a aidés à accéder à des services de soutien virtuel pendant la pandémie. Elle sait que son travail et son syndicat vont continuer à faire du Canada un pays où il fait toujours mieux vivre.

Sangeeta Gharge (Systèmes d’ordinateurs, Kanata, Ontario) a reçu un prix pour s’être « surpassée » au travail cette année. Elle est fière d’être membre de l’IPFPC, car elle sait que le syndicat la soutient.

L’IPFPC remercie chaleureusement ces cinq personnes remarquables et tous ses membres pour l’excellent travail qu’ils ou elles ont accompli cette année. Vous avez été là pour les Canadien·ne·s comme pour vos collègues. C’est cet esprit extraordinaire qui continuera à nous inspirer chaque jour.

L’IPFPC est votre allié pour créer un lieu de travail accueillant et inclusif pour les travailleurs et travailleuses LGBTQ2S+

Notre communauté LGBTQ2S+ a surmonté des obstacles incroyables. Même si nous pouvons nous réjouir que le pays ait légalisé le mariage entre personnes de même sexe en 2005 et qu’il facilite l’expression de l’identité de genre dans ses documents officiels, il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre fin à la haine et à la discrimination. Les personnes LGBTQ2S+ vivent toujours la peur de la violence à la suite d’une macabre attaque homophobe à Toronto, du brûlage de drapeaux de la fierté et des microagressions quotidiennes.

![]()

Le Canada a laissé tomber la communauté LGBTQ2S+ à plusieurs reprises.

Lorsque les bars « queer » et les bains publics, considérés comme des lieux sûrs pour les LGBTQ2S+, ont fait l’objet de raids à Montréal, Toronto et Vancouver par les forces de police locales, les LGBTQ2S+ ont compris que leurs droits étaient menacés. Comment la communauté peut-elle se sentir en sécurité lorsque l’homosexualité est criminalisée par les personnes chargées de nous protéger?

Les LGBTQ2S+ travaillant dans la fonction publique sont encore en train de se remettre des purges qui ont eu lieu des années 1950 aux années 1990. Un service spécial a été créé au sein du gouvernement fédéral pour éradiquer les homosexuel(le)s de la fonction publique, contraignant les LGBTQ2S+ à vivre dans la peur. Le gouvernement a finalement présenté ses excuses pour cette purge, qui hante encore les fonctionnaires antérieurs et actuels et les membres de la communauté.

Et aujourd’hui, les hommes qui ont des rapports sexuels entre eux ne sont toujours pas autorisés à faire don de leur sang. Bien que tout le sang soit rigoureusement testé pour détecter d’éventuelles maladies après sa collecte, les politiques applicables sont encore ancrées dans les années 1980. Un homme hétérosexuel peut avoir des relations sexuelles avec autant de partenaires qu’il le souhaite et continuer à donner son sang sans conteste. C’est de la discrimination pure et simple.

![]()

Le mouvement syndical canadien joue un rôle clé dans le soutien qu’il apporte aux communautés LGBTQ2S+

Il préconise un réinvestissement massif dans les communautés LGBTQ2+. Les projets visant cette communauté revêtent une importance inestimable pour tisser un réseau de solidarité pour les personnes qui sortent du placard, qui ont besoin d’accéder à des services et qui veulent forger une culture de résistance contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

Nous avons également appelé à éliminer les politiques discriminatoires du Canada en matière de don de sang qui obligent les homosexuels à être abstinents avant de donner leur sang, alors que les hétérosexuels peuvent avoir autant de partenaires sexuels qu’ils le souhaitent.

![]()

Normalisation de la diversité de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle dans le monde du travail

Les LGBTQ2S+ ont du mal à se sentir à l’aise dans un lieu de travail hétéronormatif. Les personnes interrogées craignent que le port d’une tenue vestimentaire qui cadre avec leur nouvelle identité de genre soit considérée comme non professionnelle. Les personnes LGBTQ2S+ veulent que leurs collègues les voient au-delà de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Nous sommes fiers d’appuyer la normalisation de la diversité de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre au travail, marquant ainsi une rupture importante avec la culture hétéronormative. La campagne « Sois toi-même » du gouvernement du Canada est une excellente initiative, tout comme l’affichage des pronoms personnels sur Instagram à côté des noms d’utilisateurs.

![]()

Comment puis-je apporter mon soutien?

- Utilisez notre fond d’écran de la fierté pour vos appels vidéo sur Zoom.

- Ajoutez vos pronoms à votre pseudonyme dans votre signature de courriel et vos profils de médias sociaux.

- Ajoutez vos pronoms personnels à votre signature de courriel professionnelle.

- Faites un don à une organisation LGBTQ2S+ de votre communauté.

Nous avons fait de grands progrès, mais la lutte continue. Au sein de notre syndicat, de la fonction publique et du pays au complet, nous avons du travail à faire pour combattre la stigmatisation, mettre fin au harcèlement et créer les environnements accueillants et inclusifs que tout le monde mérite.

Gagnant·e·s du jeu-questionnaire

Félicitations aux gagnant·e·s de notre concours de la Fierté, Larisa et Michael!

Une série d’indices ont été laissés sur notre page Facebook, et les membres de l’IPFPC ont participé à un jeu-questionnaire en ligne les 27 et 28 juillet 2021. Larry Rousseau, viceprésident du Congrès du travail du Canada, était notre animateur invité.

Magasinez chez des marchand·e·s canadien·ne·s LGBTQ2+

Les gagnant·e·s du concours ont remporté 250 $ en cartes-cadeaux Etsy et sont invitéés à encourager les marchands LGBTQ2S+ canadiens du marché virtuel Etsy.

- GRRRL Spells (Toronto) — Une boutique appartenant à une personne de couleur queer non binaire qui se spécialise dans l’art et les accessoires queers.

- little rainbow paper co (Calgary) — Des œuvres originales numériques dessinées à la main et des aquarelles produites sur des cartes et des impressions LGBT.

- Yas Petit Poulet (Montréal) — Petite entreprise appartenant à une personne LGBT+, son slogan est «where pride meets art meets science» (où la fierté se conjugue à l’art et à la science), et ses produits sont axés sur l’exploration des identités queer dans une perspective scientifique.

- L’Amour Propre (Toronto) — Accessoires queers et positifs à l’égard de la sexualité, dont des porte-clés, des épinglettes, des médaillons pour animaux de compagnie et autres produits personnalisés et gravés.

- NeebingAndMary (Canada) — Drapeaux queers, culture pop, et divers trucs et objets contestataires.

- YasakwDesigns (Haida Gwaii) — Boutique de vêtements et d’accessoires dont la propriétaire est autochtone LGBTQ2S+.

- Lovestruckprints (Montréal) — Vêtements, accessoires, illustrations et trucs mignons sérigraphiés à Montréal.

- WerksByAshley (Windsor) — Illustrations et produits inspirés de la culture pop.

- ShatteringTheCeiling (Montréal) — Bousculer les normes par de l’art amusant, insolent et inclusif.

- HandandThistleShop (Toronto) — De beaux objets d’artisanat boho-chic pour rendre votre espace chaleureux.

Fierté à la fonction publique

Les membres de la fonction publique fédérale sont invités à participer à la semaine de la Fierté à la fonction publique, du 23 au 27 août 2021. En savoir plus

Nous sommes consternés par la décision de l’hôtel Hilton Vancouver Metrotown de mettre en lockout ses employé·e·s de la section locale 40 de UNITE HERE. La plupart des employé·e·s touché·e·s sont des femmes et des personnes racisées.

Il est tout à fait inacceptable que l’hôtel accepte des subventions salariales du gouvernement tout en procédant à des licenciements et en refusant de faire revenir les personnes qu’il a mises à pied.

Non loin de là, à l’hôtel Pacific Gateway, qui continue d’être utilisé par le gouvernement fédéral comme site de quarantaine, les employé·e·s allèguent que les emplois des hommes sont plus susceptibles d’être protégés que ceux des femmes

À compter d’aujourd’hui, l’Institut boycottera le Hilton Vancouver Metrotown et le Pacific Gateway Hotel. De concert avec nos collègues du mouvement ouvrier, nous avons décidé de faire affaire avec des entreprises qui respectent les travailleuses et les travailleurs. Nous invitons les membres de l’Institut et la population à faire de même, en solidarité avec les personnes concernées.

Si vous vous trouvez dans la région, veillez à ne pas franchir les piquets de grève. Ce boycott enverra un message clair à la direction des hôtels concernés : les lockouts et les licenciements discriminatoires ne seront pas tolérés. La direction doit écouter les demandes raisonnables de ses employé·e·s, qui ne demandent qu’à gagner leur vie.

Merci à la Région de la Colombie-Britannique et du Yukon qui a adopté une motion appuyant le boycott lors de son Conseil régional.